Les technologies pour panneau solaire photovoltaïque

Le solaire photovoltaïque est une production d’énergie renouvelable, pour laquelle laboratoires et sociétés de Recherches et de Développement (R&D) travaillent le plus afin de continuer à le faire évoluer et participer à son amélioration. C’est l’énergie renouvelable la plus aboutie à l’heure actuelle suivie de l’énergie éolienne. Ci-dessous, vous trouverez les principales innovations en termes de technologies employées, ainsi que les entreprises qui les mettent en œuvre.

Lire la suiteLes aides pour la rénovation énergétique des logements en 2010

MISE À JOUR : consultez les aides fiscales pour les pompes à chaleur en 2019 (plan énergétique 2020 -2023)

- Maintenir la TVA à 5,5% pour les équipements de chaleur renouvelable éligibles au CITE, et les travaux liés (exemple : conduit d’évacuation des fumées, silo à granulés)

- Les pompes à chaleur bénéficient du crédit d’impôt transition énergétique dont le taux est de 30 % depuis 2015 . Vous pouvez tester votre éligibilité dans le dossier « rubrique nos conseils ».

Deux autres mesures importantes concernes les PAC Géo et Aéothermiques, pour tout savoir des aides fiscales, consultez notre dossier sur les aides fiscales aux particuliers PPE 2019.

Aides fiscales pour les énergies renouvellables

Nhéolis une révolution dans l’éolien pour le particulier

Une start-up aixoise lance sur le marché la première éolienne tridimensionnelle. Plus petite et… plus performante que sa grande sœur qui fleurit dans le monde entier, elle va révolutionner le petit monde de l’énergie cinétique. Un modèle pour le particulier est disponible !

Qu’est ce que l’énergie grise ?

L’énergie grise correspond à la somme de toutes les énergies nécessaires à la production, à la fabrication, à l’utilisation et enfin au recyclage des matériaux ou des produits industriels. En théorie, un bilan d’énergie grise additionne l’énergie dépensée lors :

Lire la suiteLes labels de qualité (officiels) pour les énergies renouvelables

Les labels qualité énergies renouvelables visent à certifier un service qualifié et répondant à une charte adaptée au domaine certifié. Cette charte est principalement axée sur la qualité de l’installation et non plus sur le matériel installé. Depuis le 1er Juillet 2009, c’est l’association Qualit’EnR, fondée par cinq entités professionnelles nationales, qui intervient pour la promotion de la qualité des prestations des professionnels et gère des dispositifs de qualité et des règlements. A noter que ce ne sont pas les seules certifications, lisez bien l’article jusqu’au bout. Présentation des labels QualiBois, QualiPv, QualiSol, QualiPac, QualiForage, Chauffage+, logo et champs d’applications dans cet article…

Lire la suiteQu’est-ce qu’une énergie renouvelable ?

Une énergie renouvelable est une énergie considérée comme inépuisable. Soit parce qu’elle est capable de se reconstituer naturellement au fur et à mesure qu’elle est produite, soit parce qu’elle est disponible en quantité illimitée à l’échelle humaine, comme l’énergie solaire ou le vent.

Fournies par le soleil, le vent, la chaleur de la terre, les chutes d’eau, les marées ou encore la croissance des végétaux, les énergies renouvelables n’engendrent pas ou peu de déchets ou d’émissions polluantes. Elles participent à la lutte contre l’effet de serre et les rejets de CO2 dans l’atmosphère, facilitent la gestion raisonnée des ressources locales, génèrent des emplois durables (non délocalisable). Le solaire (solaire photovoltaïque, solaire thermique), l’hydroélectricité, l’éolien, la biomasse, la géothermie sont des énergies flux inépuisables par rapport aux « énergies stock » tirées des gisements de combustibles fossiles en voie de raréfaction : pétrole, charbon, lignite, gaz naturel.

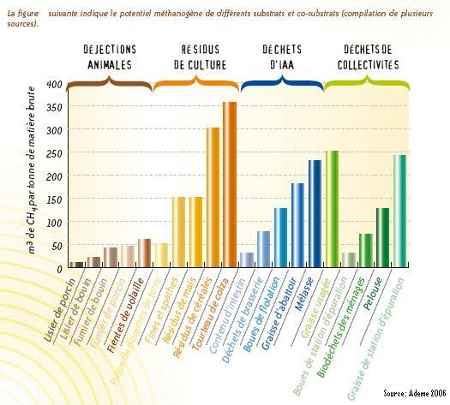

Le méthane : attention gaz à très fort effet de serre

Voici la répartition des émissions de méthane (gaz à effet de serre) par catégorie de déchets

Lire la suiteÉclairage écologique : adoptez la lampe basse consommation

Les premières ampoules à incandescence ont vu le jour en 1880 ! La technologie a donc été largement rentabilisée. Pour des raisons écologiques et/ou économiques, il est temps de basculer vers des technologies moins gourmandes en besoin énergétique. Retrouvez dans cet article les nouvelles ampoules basse consommation qui vous permettent de réduire votre facture d’électricité, et votre impact sur l’environnement.

Lire la suiteLED : la solution pour un éclairage écologique pas cher !

Une Diode électroluminescente (DEL), communément appelées LED (Light Emitting Diode) est un composant électronique transformant l’électricité en lumière (un procédé mis au point par nick holonyak). Aujourd’hui, la led va bien au-delà de l’éclairage du simple circuit imprimé électronique. Les ampoules à LED récentes et de qualité possèdent, généralement, un rendement lumineux supérieur aux lampes fluocompactes et donc des ampoules à incandescence. Toutefois, certains dispositifs d’éclairage à base de LED sont d’une qualité dérisoire. Leur rendement lumineux n’excède parfois pas celui des ampoules à incandescence. Il faut donc privilégier une ampoule à Led de qualité, vous assurant un confort d’utilisation optimum. Explications…

Lire la suite